Articles

Affichage des articles du 2015

Le Franco-Canadien / Le Canada Français

- Obtenir le lien

- X

- Autres applications

La Patrie, 1879-1978

- Obtenir le lien

- X

- Autres applications

L'Action catholique (1907-1973)

- Obtenir le lien

- X

- Autres applications

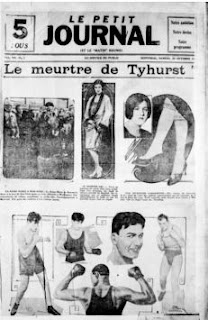

Le Petit Journal (1926-1981)

- Obtenir le lien

- X

- Autres applications

Défi #375en10: Dix grandes personnalités de l'histoire de la presse écrite à Montréal.

- Obtenir le lien

- X

- Autres applications

Le Canadien, 1806-1909

- Obtenir le lien

- X

- Autres applications

Le Devoir

- Obtenir le lien

- X

- Autres applications